Die Klimakatastrophe und die politische Zukunft der Menschheit – Ein Szenario der Konsequenzen

Die Klimakatastrophe rollt unaufhaltsam auf uns zu. Während CO₂-Emissionen die Atmosphäre weiter anheizen, lauert in den Tiefen des Eises Methan – ein Treibhausgas, das um ein Vielfaches schädlicher ist und beim Auftauen der Permafrostböden entfesselt wird. Die Pole schmelzen, Wetterextreme nehmen zu, Ernten fallen aus. Die Katastrophe ist keine Frage des Ob, sondern des Wann. Doch wie reagiert die Menschheit? Sie verleugnet, sie diskutiert, sie blockiert. Während Klimaforscher und Aktivisten Alarm schlagen, bremsen Lobbyisten, Populisten und Kurzsichtige jeglichen Fortschritt aus. Die einen kämpfen für den Erhalt der Umwelt, die anderen für den Erhalt ihres Wohlstands – koste es, was es wolle.

Doch wie wird sich unsere Gesellschaft entwickeln, wenn die Realität nicht mehr zu ignorieren ist? Welche politischen Konsequenzen bringt die Klimakatastrophe mit sich? Ein nüchterner Blick auf mögliche Szenarien:

Mögliche politische Entwicklungen:

Angesichts der absehbaren Krisen gibt es verschiedene Szenarien, wie sich die politischen und gesellschaftlichen Strukturen entwickeln könnten. Manche erscheinen idealistisch, andere beängstigend realistisch.

Globale Solidarität (unwahrscheinlich)

Die hoffnungsvollste, aber wohl unrealistischste Option: Die Welt erkennt die gemeinsame Bedrohung, nationale Interessen treten in den Hintergrund, und eine neue Ära internationaler Zusammenarbeit beginnt. Ressourcen werden geteilt, technologische Innovationen zur CO₂-Reduktion global koordiniert und wirtschaftliche Anreize für klimafreundliches Verhalten greifen endlich. Doch bisherige Erfahrungen mit internationalen Abkommen und die wachsenden geopolitischen Spannungen machen dieses Szenario eher unwahrscheinlich.

Technologische Lösungen (20%)

Die Menschheit versucht, sich mit der Krise zu arrangieren, indem sie auf technologische Wunder hofft. Geoengineering, CO₂-Abscheidung und künstliche Ökosysteme werden als Lösungen angepriesen. Doch diese Maßnahmen setzen enorme wirtschaftliche Ungleichheit voraus: Wer es sich leisten kann, überlebt – der Rest bleibt auf der Strecke. Soziale Spannungen würden sich verstärken, während die Klimaprobleme lediglich weiter in die Zukunft verschoben werden.

Demokratische Anpassung (25%)

In diesem Szenario gelingt es, demokratische Strukturen zu erhalten, jedoch mit starken Eingriffen in die individuellen Freiheiten. Staaten übernehmen die Kontrolle über Ressourcenverteilung, Konsum und Mobilität. Begrenzungen und Restriktionen werden als notwendig akzeptiert, um das Überleben zu sichern. Proteste gegen Einschränkungen sind unausweichlich, doch langfristig könnte sich eine neue Form der ökologischen Demokratie entwickeln.

Autarke Gemeinschaften und Rückzug (30%)

Mit wachsendem Misstrauen in politische Institutionen zieht sich ein Teil der Bevölkerung in autarke Lebensmodelle zurück. Selbstversorgende Gemeinschaften entstehen, die sich von der kollabierenden Gesellschaft abkoppeln. Dieses Modell setzt auf lokale Netzwerke und resiliente Strukturen. Doch auch hier lauern Gefahren: Ressourcenknappheit, interne Machtkämpfe und Konflikte mit externen Akteuren könnten das Überleben erschweren.

Autoritäre, faschistische Kontrollsysteme (80%)

Das wahrscheinlichste Szenario: Angesichts der eskalierenden Krise greifen Regierungen zu harten Maßnahmen. Grenzen werden dicht gemacht, Ressourcen unter militärische Kontrolle gestellt, und demokratische Werte werden zugunsten von „Sicherheit“ geopfert. Lager für Klimaflüchtlinge entstehen, bewaffnete Drohnen überwachen landwirtschaftliche Gebiete, und der Alltag wird von strengen staatlichen Regeln bestimmt. Die Klimakatastrophe wird dann nicht nur zur ökologischen, sondern auch zur humanitären Katastrophe.

Fazit: Vorbereitung statt Hoffnung

In Extremsituationen, wenn es um das eigene Überleben oder das der eigenen Familie geht, tritt der Egoismus in den Vordergrund – und das ist nicht einmal verwerflich, sondern tief in unserer Natur verankert. In Krisenzeiten schrumpft Solidarität oft auf den engsten Kreis: Familie, Freunde, vielleicht noch die Nachbarschaft. Der Rest wird zur Bedrohung.

Basierend auf historischen Mustern, psychologischen Erkenntnissen und der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Menschen unter extremem Druck und existenzieller Bedrohung auf autoritäre Strukturen und einfache Lösungen zurückgreifen wird. Die Instinkte zum Selbstschutz, zur Ressourcensicherung und zum Erhalt des eigenen Status quo sind tief in uns verankert.

Klimakatastrophen werden keine abstrakten Debatten bleiben – sie werden Wasser, Nahrung und sichere Orte zu umkämpften Ressourcen machen. Und wenn diese Ressourcen knapp werden, greifen die meisten Menschen zu dem, was ihnen Sicherheit verspricht – sei es ein autoritäres Regime, Abschottung oder Gewalt. Faschismus oder autoritäre Systeme bieten vermeintliche Sicherheit und klare Feindbilder, die in Krisenzeiten besonders attraktiv wirken. Wenn Menschen Angst haben, sind sie oft bereit, Freiheit für Ordnung zu opfern. Und wenn wir ehrlich sind, zeigt die Geschichte, dass die Menschheit in kritischen Momenten fast immer den einfacheren, aber brutaleren Weg wählt. Wer jetzt denkt, dass Aufklärung und Vernunft allein ausreichen werden, unterschätzt, wie schnell Werte über Bord geworfen werden, wenn es ums Überleben geht.

In einer Welt, in der die Ressourcen schwinden, wird die Mehrheit für die „sichere“ und „einfache“ Lösung stimmen, selbst wenn diese auf Kosten anderer geht. Wir brauchen uns nur anzusehen, wie schnell sich in der Vergangenheit Demokratien in faschistische Systeme verwandelt haben, wenn Angst und Unsicherheit das Klima bestimmten.

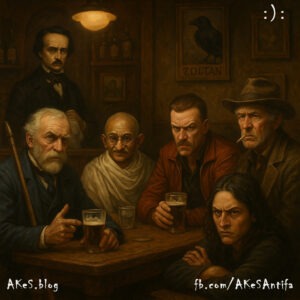

Gleichzeitig gibt es jedoch eine Gegenbewegung – Menschen, die alternative Lebensweisen entwickeln, Gemeinschaften bilden und versuchen, resilienter zu werden. Diese Minderheit könnte langfristig überleben, aber auf breiter gesellschaftlicher Ebene werden kurzfristige, autoritäre Lösungen wahrscheinlicher sein.

Kurz gesagt: Die Mehrheit wird sich dem „starken Staat“ unterwerfen, einige wenige werden versuchen, autark und kollektiv zu überleben, und eine kleine Gruppe wird weiterhin für Demokratie und Menschenrechte kämpfen – mit ungewissem Ausgang.

Der kluge Schritt ist, sich vorzubereiten – und das nicht erst morgen.

Autarkie wird zur Währung der Zukunft. Es geht nicht darum, allein zu überleben, sondern widerstandsfähige Kollektive zu bilden, die in der Lage sind, sich selbst mit Nahrung, Energie und Wasser zu versorgen. Parallel dazu bleibt der politische Kampf gegen die bevorstehende Unterdrückung essenziell.

Es mag romantisch klingen, sich der Selbstversorgung zu widmen und gleichzeitig gegen die Unbarmherzigkeit eines autoritären Systems zu kämpfen, doch es ist der einzige Weg, nicht völlig ausgeliefert zu sein. Denn eines ist sicher: Die Katastrophe wird kommen – wie wir darauf vorbereitet sind, liegt noch in unserer Hand.