Die Schlacht der Reichweiten – Warum wir oft nur unsere eigene Bubble hören

Es ist eine frustrierende Realität: Während rechte Hetzer mit wenigen Klicks Hunderttausende erreichen, kämpfen antifaschistische Stimmen darum, überhaupt aus ihrer eigenen Bubble auszubrechen. Es ist, als würde man in einem Raum voller Gleichgesinnter sprechen – kluge Köpfe nicken zustimmend, aber draußen, wo es wirklich zählt, bleibt es still.

Warum ist das so?

Rechte Propaganda greift tief in die niedrigsten Instinkte der Menschen. Angst, Wut, und das primitive „Wir gegen die“ – Emotionen, die viral gehen, schneller als jede wohlüberlegte Argumentation. Plattformen wie Facebook und YouTube belohnen diese Extreme. Ihre Algorithmen sind erbarmungslos: Je lauter, je hasserfüllter, desto höher die Reichweite. Und wir? Wir setzen auf Vernunft und verlieren im Kampf um die Aufmerksamkeit.

Die Bubble – ein Käfig aus Zustimmung.

Unsere Beiträge landen bei denen, die sie ohnehin schon teilen würden. Sie werden geliked, kommentiert und bejubelt – von genau den Menschen, die unsere Arbeit nicht brauchen. Wir predigen zu den Überzeugten, während die Unentschlossenen oder gar die Gegner nicht einmal mitbekommen, dass wir existieren.

Diese Dynamik ist wie ein Spiegel, der nur unser eigenes Bild zeigt: klar, deutlich, aber letztlich sinnlos, wenn niemand anderes hineinsieht.

Was also tun?

Wir könnten frustriert aufgeben, die Tastatur zur Seite legen und zynisch feststellen, dass die Welt ohnehin verloren ist. Oder wir könnten uns fragen: Was muss passieren, damit wir diese Mauer durchbrechen?

Die Antwort liegt nicht im lauteren Schreien oder im Nachahmen der Rechten. Es liegt darin, anders zu sein. Strategischer. Subtiler. Den Gegner dort zu treffen, wo er es nicht erwartet. Ihn zu unterwandern, statt ihn frontal zu attackieren.

Manchmal reicht es nicht, nur aufrecht zu stehen. Man muss lernen, sich zu bewegen, die Spielregeln zu verstehen und sie zu seinem Vorteil zu wenden. Ein trojanischer Weg, vielleicht?

Der „trojanische“ Ansatz: Eine subversive Strategie gegen den rechten Sumpf

In einer Welt, in der Alina Lipp und ihre Konsorten ungehindert giftige Propaganda verbreiten und Millionen erreichen, während antifaschistische Stimmen im Algorithmussumpf untergehen, ist es an der Zeit, über unkonventionelle Strategien nachzudenken. Die Frage ist nicht mehr nur, was gesagt wird, sondern wie es gesagt wird. Hier kommt der „trojanische“ Ansatz ins Spiel.

Ein trojanisches Pferd in diesem Kontext bedeutet, Inhalte zu schaffen, die die rechte Bubble infiltrieren, ohne direkt als antifaschistisch erkannt zu werden. Eine List, die das Publikum dort abholt, wo es steht – um es dann subtil mit einer Botschaft zu konfrontieren, die ihre Überzeugungen ins Wanken bringt.

Satirische Maskierung: Das Spiel mit der Fassade

Stell dir vor: Ein Video, das wie ein typischer rechter Rant beginnt – überzogen patriotisch, anti-etabliert und voll von Phrasen, die in diesen Kreisen üblich sind. Doch während es sich entfaltet, driftet die Rhetorik immer weiter ins Absurde ab. Aus Parolen werden Karikaturen, die den Kern ihrer Ideologie bloßstellen, ohne dass der Zuschauer es direkt bemerkt. Satire, die beißt, aber erst nach der dritten Wiederholung.

Viralität durch Provokation: Mit den Waffen des Feindes

Emotionale Trigger sind die Währung des Internets, und rechte Akteure beherrschen sie perfekt. Doch was, wenn man diese Dynamik umdreht? Beiträge, die mit provokativen Schlagzeilen Aufmerksamkeit erregen – nur um dann antifaschistische Botschaften zu transportieren. Absurde Vergleiche, überdrehte Parodien, die auf den ersten Blick empören, aber am Ende genau die Widersprüche offenlegen, die rechte Narrative verschleiern.

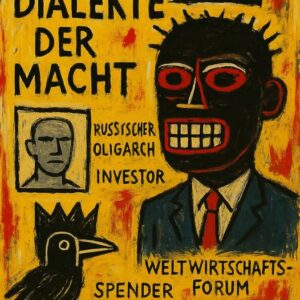

Die Gegen-Bubble infiltrieren

Rechte Narrative gedeihen in geschlossenen Systemen. Was, wenn man sich gezielt Zugang verschafft? Stell dir Plattformen oder Inhalte vor, die auf den ersten Blick wie harmlose Kritik wirken, aber subtil die Grundlagen antifaschistischer Werte einflechten. Die Kunst besteht darin, Vertrauen zu gewinnen, bevor die eigentliche Botschaft durchscheint – eine schleichende Revolution im Newsfeed.

Bildung von Allianzen

Nicht jeder wird durch direkte antifaschistische Inhalte erreicht. Aber es gibt Überschneidungen: Themen wie Umweltaktivismus, soziale Gerechtigkeit oder kritisches Denken. Indem man diese Felder bespielt, erweitert man die Reichweite und erreicht Menschen, die sonst nie in Kontakt mit antifaschistischen Botschaften kämen.

Verdeckte Plattformen: Tarnung als Tugend

Die ultimative List: Plattformen, die nicht sofort als antifaschistisch erkennbar sind. Seiten, die sich auf Medienkompetenz, kritisches Denken oder gesellschaftliche Reflexion konzentrieren. Solche Inhalte ziehen ein breiteres Publikum an und können subtil die Werte vermitteln, die nötig sind, um rechte Narrative zu dekonstruieren.

Warum dieser Weg?

Ja, er ist riskant. Ja, er fordert Geduld. Aber es ist klar: Mit den klassischen Methoden kommt man nicht gegen die Propagandamaschinerie der Rechten an. Ein trojanischer Ansatz könnte die Brücke sein, die wir brauchen – zwischen denjenigen, die bereits überzeugt sind, und denen, die noch nicht wissen, dass sie es sein könnten.

Es ist Zeit, kreativ, subversiv und unerschrocken zu handeln. Denn der Sieg über den Faschismus erfordert nicht nur Mut, sondern auch List.

Die Gefahr des Bumerang-Effekts – Wenn subversive Strategien nach hinten losgehen

Es ist ein faszinierender und gleichzeitig beunruhigender Gedanke: Das trojanische Pferd – und genau hier setzen wir den dritten Teil an. Wenn der trojanische Ansatz darauf abzielt, die Narrative der Rechten von innen heraus zu unterwandern, stellt sich die Frage: Was passiert, wenn wir damit genau das Gegenteil bewirken?

Die Vorstellung, dass subtile Botschaften ihre Zielgruppe erreichen, ist verführerisch. Doch subtil bedeutet nicht automatisch effektiv – vor allem nicht in einem Umfeld, in dem Lautstärke, Vereinfachung und emotionale Extreme dominieren. Die rechte Bubble lebt von der Wiederholung einfacher, plakativer Narrative, die selbst den intellektuell Unambitioniertesten zugänglich sind. Was also, wenn unsere subtilen Botschaften nicht als das wahrgenommen werden, was sie sind, sondern genau die falschen Schlussfolgerungen stärken?

Die Gefahr der Missinterpretation

Die rechte Bubble ist keine Plattform der Reflexion. Sie ist ein Echoraum, in dem Informationen bis zur Unkenntlichkeit verzerrt und verinnerlicht werden. Hier entsteht das Problem:

- Oberflächliche Wahrnehmung: Rechte Propaganda lebt von simplen Botschaften, die leicht konsumierbar sind. Subtile Botschaften erfordern dagegen ein Mindestmaß an kritischem Denken, das in solchen Kreisen schlicht nicht gefördert wird. Was bleibt, ist die plakative Oberfläche – und wenn diese die rechte Ideologie nicht sofort angreift, wird sie in deren Kontext integriert und missbraucht.

Narrative Verstärkung: Subtilität wird schnell als Zustimmung missverstanden. Eine Botschaft, die auf den ersten Blick das bekannte Weltbild nicht angreift, wird nicht hinterfragt, sondern bestätigt. In ihrer Filterbubble wird sie aufgegriffen, verstärkt und verbreitet – als Beweis, dass „selbst die Linken das sehen.“

Der Bumerang-Effekt in Aktion

Dieses Szenario ist keineswegs hypothetisch. Stell dir vor, ein subtiler Beitrag, der rechte Ideologien ins Absurde ziehen soll, wird von der Bubble aufgegriffen, gefeiert und als „geniale Unterstützung“ betrachtet. Währenddessen bleibt die eigentliche Botschaft ungehört, und du hast ungewollt zur Verbreitung ihrer Narrative beigetragen.

Es ist wie bei den Leoparden: Während sie ihre Beute selektieren, optimieren sie unabsichtlich deren Überlebensstrategien. Wenn wir die rechten Narrative nur streifen, ohne sie zu zerstören, züchten wir am Ende vielleicht ein intelligenteres, anpassungsfähigeres Monster heran.

Die Lektion: Wo Subtilität scheitert

Vielleicht liegt die Antwort nicht darin, subtile Botschaften zu entwickeln, sondern darin, klare, direkte und dennoch durchschlagende Kommunikation zu finden, die sich den Algorithmen der Plattformen anpasst. Es geht darum, das Spiel nicht aufzugeben, sondern es besser zu spielen – ohne sich selbst zu verlieren.

Manchmal reicht Subtilität nicht. Manchmal muss man den Hammer benutzen, nicht den Pinsel. Und manchmal muss man akzeptieren, dass nicht jede Schlacht im Verborgenen gewonnen werden kann.