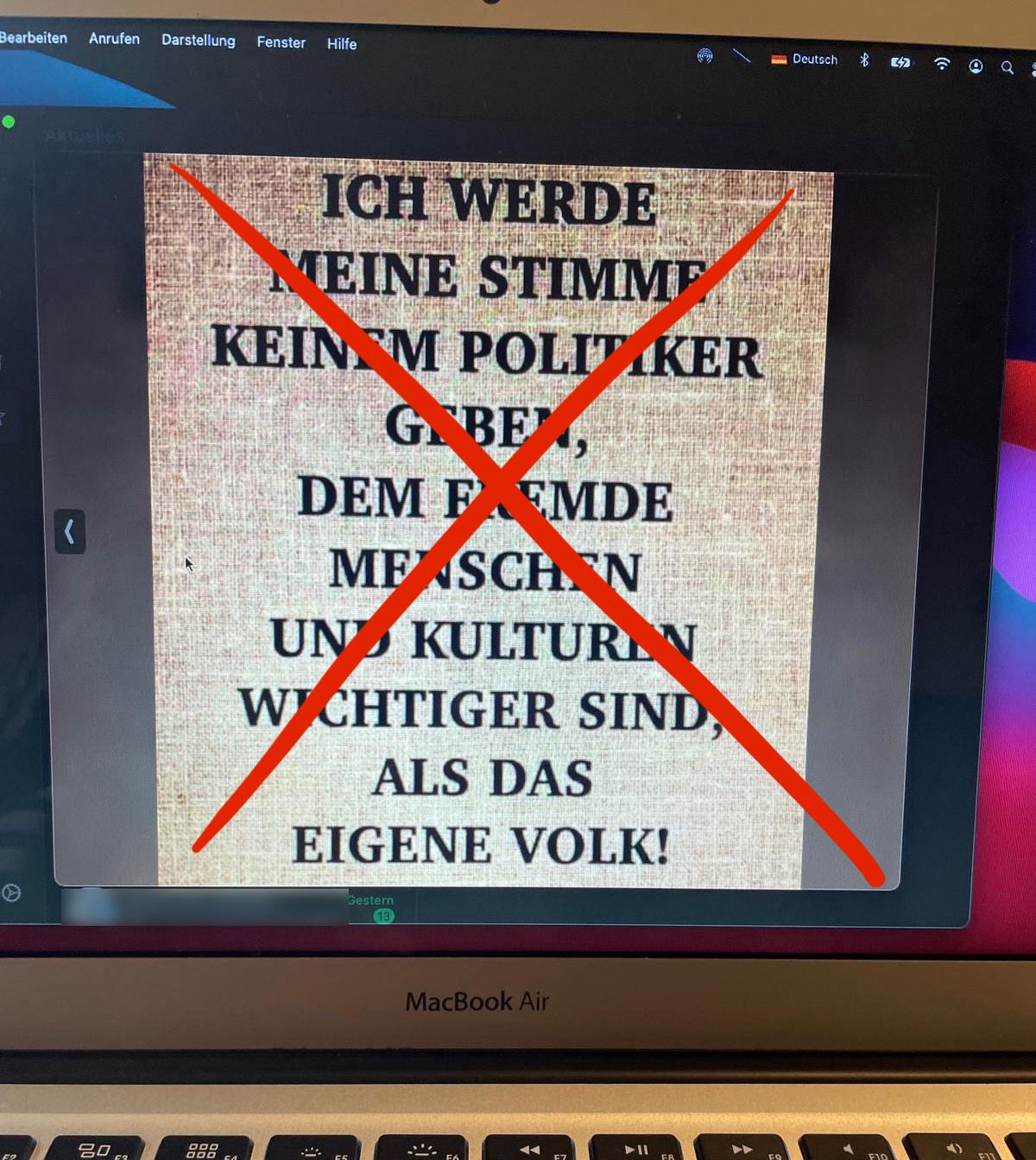

Der Satz „Ich werde meine Stimme keinem Politiker geben, dem fremde Menschen und Kulturen wichtiger sind als das eigene Volk“ klingt auf den ersten Blick logisch.

Schließlich soll Politik ja für die eigenen Bürger da sein. Doch wenn man genauer hinschaut, steckt darin eine gefährliche Denkweise.

Zunächst einmal: Wer ist eigentlich „das eigene Volk“? Deutschland ist ein Land mit vielen Menschen unterschiedlicher Herkunft, die hier leben, arbeiten und Steuern zahlen. Sollten diese Menschen weniger zählen, nur weil ihre Wurzeln woanders liegen? Das wäre unfair. Politik muss für alle Menschen sorgen, die hier leben, nicht nur für eine bestimmte Gruppe.

Ein weiteres Problem ist die Spaltung, die dieser Spruch erzeugt. Er tut so, als müssten Politiker sich zwischen „uns“ und den anderen“ entscheiden. Aber so funktioniert eine moderne Gesellschaft nicht. Ein guter Politiker setzt sich für Gerechtigkeit ein – das bedeutet, er kümmert sich um alle Menschen, die Unterstützung brauchen, egal ob sie hier geboren wurden oder nicht.

Außerdem wird oft behauptet, dass „fremde Kulturen“ bevorzugt wurden. Doch wo genau passiert das? In Deutschland gibt es viele Sozialleistungen, Renten und Hilfen – und die stehen in erster Linie den Menschen zu, die hier arbeiten und einzahlen. Ja, es gibt auch Hilfen für Geflüchtete oder Bedürftige, aber das ist kein Grund, sich benachteiligt zu fühlen. Gerechtigkeit bedeutet, dass jeder nach seiner Situation behandelt wird – nicht, dass einer alles bekommt und der andere nichts.

Kurz gesagt: Gute Politik ist keine Frage von „wir gegen die“, sondern von Zusammenhalt. Ein Land funktioniert nur dann gut, wenn es solidarisch und gerecht ist – für alle, die hier leben. Wer glaubt, dass man das „eigene Volk“ über andere stellen muss, schafft nur noch mehr Spaltung und Unzufriedenheit. Stattdessen sollte man lieber Politiker wählen, die Lösungen für echte Probleme bieten, anstatt Sündenböcke zu suchen.

Eine echte Protestwahl sollte nicht nur Ausdruck von Unzufriedenheit sein, sondern auch langfristig durchdacht werden. Die Wahl der AfD als Protest ist problematisch, weil sie nicht wirklich eine Alternative bietet, sondern lediglich bestehende Ressentiments und Frustrationen nutzt, um sich selbst an die Macht zu bringen. Parteien wie die AfD inszenieren sich zunächst als Kümmerer, als Stimme des „kleinen Mannes“ und als Kämpfer gegen das „Establishment“. Doch sobald sie reale Macht erhalten, zeigen sie ihr wahres Gesicht – autoritär, wirtschaftsfeindlich und demokratiegefährdend.

Dieses Muster ist historisch und weltweit immer wieder zu beobachten gewesen. Ein besonders aktuelles Beispiel ist die AKP in der Türkei: Ursprünglich trat Erdoğan mit der AKP als vermeintlich demokratische Kraft auf, die sich für die einfachen Menschen einsetzt. Doch mit wachsender Macht wandelte sich die Partei zunehmend in ein autokratisches Regime, das Medien unterdrückt, die Justiz kontrolliert und Grundrechte einschränkt. Ähnlich verlief es in Ungarn mit Viktor Orbán, der sich einst als Reformer präsentierte, heute jedoch eine autoritäre Demokratie betreibt, in der Pressefreiheit kaum noch existiert.

Noch drastischer zeigt die Geschichte, wohin ein solches Protestwahl-Verhalten führen kann. Die NSDAP in Deutschland kam durch demokratische Wahlen an die Macht, weil viele Bürger aus Protest gegen die Weimarer Republik handelten. Sie sahen Hitler als eine radikale Alternative zum vermeintlich unfähigen politischen System. Doch sobald die Nazis an der Macht waren, zerstörten sie nicht nur die Demokratie, sondern begannen eine Schreckensherrschaft, die Millionen das Leben kostete.

Die AfD folgt einer ganz ähnlichen Strategie: In Oppositionszeiten gibt sie sich als die Partei des „kleinen Mannes“, als Kritikerin der Regierung und als Hüterin der Meinungsfreiheit. Doch Spitzenpolitiker wie Björn Höcke, ein Mann mit offen rechtsextremen Positionen, zeigen in ihren Reden, dass es ihnen nicht um Demokratie geht. Höcke fordert eine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“, was eine klare Verharmlosung der NS-Zeit ist. Er spricht von einer „wohltemperierten Grausamkeit“ als politisches Mittel und benutzt immer wieder völkische Begriffe, die direkt an NS-Rhetorik erinnern.

Eine ungültige Stimme oder Wahlenthaltung kann ein viel stärkeres Zeichen des Protests sein als die Wahl einer Partei, die letztlich die Demokratie abschaffen will. Eine Protestwahl sollte nicht bedeuten, das gesamte System in die Hände von Radikalen zu legen, sondern ein Umdenken im demokratischen Spektrum zu bewirken. Wer eine Partei wie die AfD wählt, protestiert nicht, sondern gibt einer extremistischen Bewegung die Möglichkeit, genau das System zu zerstören, das auch ihm oder ihr selbst Rechte und Freiheiten sichert.

AfD ist kein Protest – sie ist eine Gefahr

Viele wählen die AfD aus Frust über die aktuelle Politik. Doch Vorsicht: Die AfD löst keine Probleme – sie nutzt sie nur aus. Sie gibt sich als Partei des „kleinen Mannes“ aus, doch in Wahrheit ist sie demokratiefeindlich, spaltet die Gesellschaft und hat keine echten Lösungen.

Wer wirklich protestieren will, sollte nicht eine Partei wählen, die mit Höcke & Co. Menschenrechte infrage stellt, die Pressefreiheit angreift und unsere Demokratie unterwandert. Eine Protestwahl darf nicht bedeuten, Extremisten an die Macht zu bringen.

Schaut in die Geschichte: Parteien, die sich zuerst als „Alternative“ ausgeben, zeigen nach der Machtübernahme ihr wahres Gesicht – sei es die NSDAP, Orbáns Fidesz in Ungarn oder viele ander Beispiele. Wer heute aus Protest AfD wählt, könnte morgen in einem Land aufwachen, in dem es keine freie Meinungsäußerung mehr gibt.

Wählt mit Verstand – nicht aus Wut.