Die Sklaverei, die nie aufgehört hat

1. Der Spiegel der Angst

Sie nennen es Invasion. Wir nennen es Rückwirkung.

Man stelle sich das einmal vor: Ein Kontinent, der Jahrhunderte damit verbrachte, andere Kontinente zu plündern, ihre Ressourcen zu rauben, ihre Menschen zu verschiffen, ihre Kulturen zu zerstören – steht plötzlich da und hat Angst vor… Besuch.

Nicht vor Wiedergutmachung. Nicht vor Rebellion. Nicht mal vor Gerechtigkeit.

Sondern vor Menschen. Menschen, die atmen wollen, arbeiten, leben – in der Nähe ihrer Geschichte.

Und Europa kriegt Schnappatmung.

Das Abendland, das sich über Generationen hinweg mit kolonialem Diebstahl, Sklavenarbeit und globaler Ausbeutung seinen Wohlstand zementiert hat, sieht nun „die Zivilisation in Gefahr“, wenn ein paar Boote übers Meer kommen.

Die Angst sitzt tief. Vielleicht, weil sie wissen, was sie getan haben. Und was passieren würde, wenn es Gerechtigkeit gäbe.

Sie nennen es Invasion.

Aber vielleicht ist es einfach nur Gravitation.

Denn was nach oben geraubt wurde, fällt irgendwann zurück.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

2. Die Illusion der Ausnahme – Sklaverei war nicht die USA. Sie war die Welt.

Wer glaubt, die USA hätten die Sklaverei erfunden, hat nicht nur den Geschichtsunterricht geschwänzt, sondern auch die Realität.

Sklaverei ist keine amerikanische Anomalie. Sie ist eine Menschheitstradition – brutal, universell, effizient organisiert und stets wirtschaftlich begründet.

Schon die frühen Hochkulturen schufen Reiche auf fremder Muskelkraft: In Mesopotamien wurden Menschen versklavt wie Vieh. Die Ägypter ließen ihre Gräber von Fremden bauen. Die Griechen dichteten über Freiheit – mit Hauspersonal in Ketten. Und das Römische Reich? Bestand zu einem erheblichen Teil aus Sklaven, die als Diener, Gladiatoren, Bergarbeiter oder Wegwerfware dienten.

Auch der arabische Raum war jahrhundertelang tief in den Sklavenhandel verstrickt – mit Millionen von Verschleppten aus Schwarzafrika, Zentralasien und Osteuropa. In vielen Fällen wurden Menschen kastriert, gebrandmarkt, weiterverkauft – als Soldaten, Haremswächter oder Prestigeobjekte.

Und Afrika selbst war nicht nur Bühne, sondern auch Akteur: Viele Königreiche kooperierten mit arabischen und später europäischen Händlern, lieferten Kriegsgefangene, Rivalen oder gleich ihre eigenen Untertanen – weil das System es verlangte. Wer nicht verkaufte, wurde verkauft.

Besonders das Königreich Kongo war früh und aktiv beteiligt.

König Afonso I., einst Mbemba a Nzinga, taufte sich auf einen christlichen Namen, ließ Missionare ins Land, übernahm portugiesische Verwaltungstechniken – und verkaufte seine Untertanen gleich mit.

Er schrieb höflich an den portugiesischen König, beklagte sich über die „Unordnung“ der Händler, die ohne Genehmigung Leute raubten – aber nicht über die Sklaverei selbst. Die störte ihn nicht. Nur, dass sie nicht kontrolliert lief.

Er wollte dazugehören. Europäisch sein. Macht haben. Und wie so viele vor und nach ihm: Er war bereit, dafür Menschen zu verkaufen.

Auch das Königreich Dahomey (heute Benin) wurde reich durch Sklavenhandel. Die Armee fing gezielt Menschen ein, die dann an die Europäer verkauft wurden – mitsamt Ritual, Markt und Management.

Ashanti (heute Ghana) lieferte ebenfalls regelmäßig Menschen an die Küste – als Kriegsbeute, Machtdemonstration und Einnahmequelle.

Dahomey, Ashanti, Kongo – sie alle lieferten mit.

Nicht aus Bosheit.

Sondern aus Logik.

Im System der Gewalt ist Mitmachen oft der einzige Weg, nicht selbst zerquetscht zu werden.

Oder reich zu werden.

Und manche – wie Afonso – wollten lieber Letzteres.

Wenn heute jemand behauptet, Sklaverei sei ein „dunkles Kapitel der amerikanischen Geschichte“, dann stimmt das sogar fast.

Es war kein Kapitel. Es war ein verdammter Epos.

Die Antike schrieb den Prolog – mit Griechen, Römern und Ägyptern, die Freiheit predigten und Sklaven hielten.

Die Araber übernahmen den ersten großen Abschnitt – strukturiert, organisiert, transkontinental.

Dann kam Europa – spät, aber ehrgeizig. Und wie so oft perfektionierten die Spätzünder das Handwerk: Wo andere noch feilschten, bauten sie ein logistisches Monstrum – mit Fahrplänen, Versicherung und Rendite.

Und Amerika?

Amerika setzte das Inhaltsverzeichnis in Serienproduktion – mit Seitenzahlen, Kapitalrendite und Baumwollbilanz.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

3. Das System – Zuckerrohr und die Geburt des Kapitals

Was heute nach Kaffeekränzchen schmeckt, hat seinen Ursprung im Schreien. Zucker war Blutgeld in weißer Kristallform.

Bevor Baumwolle zum Symbol des Südens wurde, war Zucker das weiße Gold des Westens. Und der Fluch ganzer Kontinente.

Mit der Eroberung der Karibik und Südamerikas entdeckten die europäischen Kolonialmächte, dass sich Zuckerrohr in feuchtheißem Klima nicht nur gut anbauen ließ – sondern sich auch verdammt gut verkaufte. In Europa war Zucker ein Luxusgut. Wer Zucker hatte, hatte Macht. Also mussten mehr Felder her. Mehr Arbeitskräfte. Mehr Profit.

So entstand das erste wirklich globalisierte Geschäftsmodell:

- Europa schickte Waffen, Stoffe und Alkohol nach Afrika.

- Dort wurden damit Menschen „gekauft“ – oder gleich geraubt. Schließlich kann man ja auch die Stoffe behalten und dann besoffen mit Waffengewalt Menschen rauben.

- Diese Menschen wurden in Ketten über den Atlantik verschifft – die Middle Passage.

- In der Karibik und den Südstaaten schufteten sie bis zum Tod – im wahrsten Sinne.

- Der Zucker wurde geerntet, verarbeitet und zurück nach Europa verschifft.

- Dort wurde er gegessen. Und gefeiert. Und investiert.

Die Plantagen waren keine Bauernhöfe. Es waren Todesfabriken. Die Lebenserwartung eines Sklaven auf einer Zuckerrohrplantage lag bei wenigen Jahren. Wer nicht mehr konnte, wurde ersetzt. Verschleiß war einkalkuliert.

Man „vermehrte“ nicht nur den Zucker, sondern auch die Sklaven – durch systematische Zwangsvermehrung, sexuellen Missbrauch, brutale Selektion.

Aber der zynischste Teil kommt noch: Sklaven galten als Wirtschaftsgut.

Sie wurden bilanziert, versichert, abgeschrieben.

Wenn einer starb, konnte man die „Ware“ steuerlich geltend machen – wie ein verlorenes Rind.

Zucker war nicht nur süß.

Er war lukrativ. Und lukrative Dinge brauchen Systeme.

So wurde aus Menschenhandel ein Geschäftsmodell. Und aus Leid ein Kontinent.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

4. Der Kern der Gleichung – Menschen als Ressource

Man kann Menschenrechte nicht mitrechnen, wenn man Menschen als Zahl behandelt.

In der westlichen Wirtschaftsgeschichte steht selten ein Satz:

Der Rohstoff Mensch war lange Zeit der wertvollste Rohstoff überhaupt.

Nicht Öl, nicht Gold, nicht Diamanten – sondern Körper. Arbeitskraft. Kontrolle.

Die Gleichung war einfach, brutal und effizient:

1 Schiff + 1 Insel + 200 versklavte Menschen = eine Plantage = ein Vermögen.

Die Plantage war nicht einfach ein landwirtschaftlicher Betrieb. Sie war eine Menschenverwertungsanlage.

Wer dort arbeitete, war keine Arbeitskraft – er war ein Produkt mit eingebautem Verfallsdatum.

Man kalkulierte mit Tod, Krankheit, Erschöpfung – wie mit Ernteausfällen oder Materialschwund. Es gab Tabellen, Versicherungen, Soll-Ist-Abgleiche.

Und während auf den Feldern geschrien wurde, wurde in Europa gerechnet:

- Wie hoch war der Ertrag pro Kopf?

- Wie viele Verluste sind „tragbar“?

- Wie schnell amortisiert sich ein Menschenleben?

Ein Sklave war Kapital – mit Haut, Knochen und Abschreibungswert.

So bauten sich europäische Städte, Börsen und Bankhäuser auf dem Rücken von Menschen auf, die nie Teil der Bilanz sein durften – nur Teil der Marge.

Liverpool, Bordeaux, Amsterdam – ganze Handelsimperien verdankten ihren Aufstieg den Körpern, die sie nicht sehen wollten.

Und New York? Boston? Die Wall Street? Ebenfalls mittendrin.

Die erste große amerikanische Versicherungsgesellschaft versicherte Sklaven.

Die erste Börse handelte mit Baumwollpreisen – gestützt auf Zwangsarbeit.

Harvard, Yale, Brown – alle profitierten von Spendengeldern aus Sklavenhandel oder Plantagenbesitz.

Wohlstand hat keine weißen Wände.

Er hat Fundamente aus Fleisch. Und die Rechnung wurde nie bezahlt.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

5. Der Preis der Angst – 10 Sklaven, 1 Herr

Wer mehr Körper braucht als Moral, braucht mehr Kontrolle als Menschlichkeit.

Die frühen Sklavenhalter in der Karibik und den Südstaaten wussten eines ganz genau:

Sie waren in der Unterzahl.

Nicht ein bisschen – massiv. Auf manchen Plantagen kamen mehr als zehn versklavte Menschen auf einen weißen Besitzer.

Manche Gegenden hatten eine schwarze Bevölkerungsmehrheit von über 90 %. Die „Herren“ wussten das. Und sie hatten Angst.

Diese Angst war keine Frage der Ethik. Sie war rein taktisch.

Wenn dein ganzer Wohlstand davon abhängt, dass dir niemand die Machete aus der Hand nimmt, dann schläfst du nicht ruhig.

Also bauten sie Kontrollsysteme, wie sie brutaler kaum vorstellbar sind:

- Keine Bildung, kein Lesen, kein Schreiben – damit niemand Pläne schmieden kann.

- Kein Trommeln, kein Gesang, keine Versammlungen – Kommunikation wurde als Gefahr betrachtet.

- Keine Religion, keine Namen, keine Herkunft – Identität wurde systematisch gelöscht.

Wer sich widersetzte, wurde gefoltert. Öffentlich.

Wer fliehen wollte, wurde gejagt – mit Hunden.

Wer überlebte, wurde gebrochen.

Trotzdem kam es immer wieder zu Aufständen – kleinere Fluchten, Sabotage, Revolten.

Aber der Albtraum des Westens hatte einen Namen: Haiti.

Dort erhoben sich ab 1791 hunderttausende versklavte Menschen gegen die französische Kolonialmacht – und siegten.

Sie verbrannten die Plantagen, schlugen die Armee, vertrieben die Besitzer – und erklärten 1804 die Unabhängigkeit.

Es war die erste erfolgreiche Sklavenrevolution der Geschichte.

Und für die weißen Eliten Amerikas war es ein Schock, der tiefe Risse ins System trieb.

Wenn sie es konnten, könnten es andere auch.

Sklaverei war nie sicher. Sie war ein Pulverfass.

Und um sie am Laufen zu halten, mussten die Herren härter zuschlagen, als es je gerechtfertigt war.

Nicht aus Macht.

Sondern aus Angst.

Immer aus Angst.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

6. Warum Europa die Sklaverei aufgab (Spoiler: nicht wegen Moral)

Es war nicht das Gewissen, das sich regte – es war die Nase.

Die romantische Vorstellung, dass Europa die Sklaverei aus edlen Motiven beendete, gehört ins Reich der Sonntagsreden.

In Wahrheit war es ein schmutziger, stinkender, ökonomisch durchkalkulierter Prozess – in jeder Hinsicht.

Die Sklavenschiffe, die in den britischen Häfen einliefen, kündigten sich schon an, bevor man sie sah:

Der Gestank aus den Ladeluken war so durchdringend, dass er kilometerweit über das Wasser zog.

Eine Mischung aus Angstschweiß, Erbrochenem, Fäkalien, Blut, Urin, Verwesung.

Der Geruch von Menschen, die wochenlang übereinandergekettet lagen, starben, zerfielen, verwandelten.

Und die Bürger der aufstrebenden Städte – die mit gutem Gewissen Zucker im Tee rührten – begannen zu protestieren.

Nicht gegen die Sklaverei.

Gegen den Gestank.

Der König „hörte auf das Volk“. Aber was er hörte, war kein Ruf nach Gerechtigkeit – es war eine olfaktorische Beschwerde.

„Tut etwas – es stinkt.“

Parallel dazu begannen die ersten systematischen Abolitionisten-Kampagnen. Aber auch sie wussten:

Moral allein verkauft sich schlecht.

Also zeigten sie Bilder. Von engen Schiffsräumen. Von nackten Körpern in Ketten. Von Kindern, die wie Fracht behandelt wurden.

Und sie erzählten Geschichten. Vom Zong-Massaker:

Im Jahr 1781 warf die Crew des britischen Sklavenschiffs Zong über 130 versklavte Afrikaner über Bord – absichtlich.

Nicht wegen Aufstand. Nicht wegen Platzmangel.

Sondern wegen Versicherung: Für „Verlust durch Notmaßnahme“ zahlte der Versicherer. Für Krankheiten an Bord nicht.

Also machte man aus Leben eine Schadenmeldung.

Diese abscheuliche Tat ging als Zong-Massaker in die Annalen der Geschichte ein.

Menschen wurden absichtlich ertränkt – um Geld zu kassieren.

Die Empörung war real – aber sie kam spät. Und nicht zufällig.

Denn zur gleichen Zeit verlor das Geschäftsmodell an Glanz.

Die industrielle Revolution versprach etwas Neues: Maschinen. Lohnarbeit. Märkte ohne Peitsche.

Und Lohnarbeit hatte einen entscheidenden Vorteil:

Man musste keine Verantwortung übernehmen.

Ein freier Arbeiter, der krank wird, kostet nichts.

Ein Sklave, der stirbt, ist ein Verlust.

So wurde die Moral plötzlich wirtschaftlich tragbar.

Nicht weil sie überzeugte – sondern weil sie sich rechnete.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

7. Die Weitergabe des Stabs – Vom Ausbeuter zum Verwalter

Europa verdankt seine Industrialisierung der Sklaverei.

Amerika hat anschließend die Sklaverei industrialisiert.

Während in Europa erste Denker über Menschenrechte philosophierten – auf Papieren, die auf Zuckerflecken lagen – begann das System, sich neu zu organisieren.

Die industrielle Revolution brauchte Kapital. Und dieses Kapital kam aus Plantagen, Minen, Raub und Menschenhandel.

Ohne die Sklaverei hätte Europa keine Maschinen gebaut, keine Schienennetze gelegt, keine Banken errichtet.

Man hatte den Motor aus Fleisch angetrieben – und jetzt begann man, ihn in Dampf zu verwandeln.

Doch Europa wollte sauberer wirken. Fortschrittlicher.

Also ließ man die Drecksarbeit zunehmend andere machen.

Und wer war gieriger, ehrgeiziger, brutaler und besser darin, ein Unrechtssystem in ein funktionierendes Produktionsmodell zu verwandeln?

Die USA.

Dort wurde aus Sklaverei keine Schande, sondern Effizienzsteigerung.

Aus Leid wurde „Leistung“, aus Peitschenhieben wurde Verwaltung.

Statt Menschen mit Gewalt zu brechen, begann man, sie systematisch zu planen, zu kontrollieren, zu optimieren.

Man katalogisierte Geburten, Ausfälle, Fehlzeiten, Körperkraft – wie Lagerbestand.

Die Baumwollplantage wurde zur Vorstufe der Fabrik.

Und der Sklave zur Vorstufe des Arbeiters.

Während Europa sich moralisch neu anmalte, perfektionierte Amerika das System.

Nicht durch Grausamkeit – durch Organisation.

Nicht durch Schrecken – durch Struktur.

Die einen erfanden die Sklaverei als Grundlage des Reichtums.

Die anderen machten daraus ein marktwirtschaftliches Upgrade.

Die Sklaverei wurde nicht beendet.

Sie wurde weitergereicht.

Und die Verpackung wurde hübscher.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

8. Der Bürgerkrieg und seine Ursache

Wenn ein ganzes Land auf Unrecht gebaut ist, braucht es Krieg, um sich selbst zu belügen.

Die „Anpassung“ der Sklaverei in den Südstaaten war kein moralischer Fortschritt – sie war ein strategisches Kalkül. Doch auch das hatte ein Ablaufdatum.

Als der Norden der USA industrialisierte und auf Lohnarbeit setzte, während der Süden weiter auf Baumwolle und Menschen setzte, wurde klar: Zwei Systeme kollidieren.

Nicht aus Humanismus – sondern aus Interessen.

Der Konflikt eskalierte, als Abraham Lincoln gewählt wurde und den Westen für die Sklaverei schließen wollte.

Was folgte, war der blutigste Konflikt in der Geschichte der USA – ein Bürgerkrieg, der nicht aus Liebe zur Gerechtigkeit geführt wurde, sondern aus wirtschaftlichem Selbstschutz und politischem Machtkampf.

Wer meint, der Norden sei der edle Befreier gewesen, irrt gewaltig.

Wer glaubt, der Süden habe nur Traditionen verteidigt, auch.

Die Geschichte – und warum bis heute die Lüge von der „großen Freiheit“ verteidigt wird – findest du hier:

👉 [Zur AKeS-Abrechnung mit den USA]

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

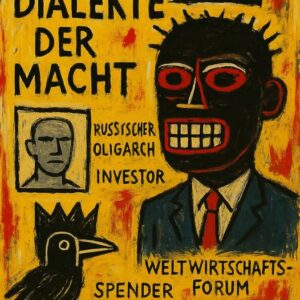

9. Deutschland, Migration und das eigentliche Problem mit der Freiheit der Anderen

Früher durfte man befehlen. Heute darf man sich ärgern, dass niemand mehr gehorcht.

Deutschland rühmt sich gerne, nie Sklaven besessen zu haben.

Keine Plantagen, keine Peitschen, keine Kolonialschuld.

Und doch profitierten wir – über Industrie, Banken, Rohstoffe, Welthandel – von genau diesem System.

Wir haben keine Plantagen angelegt, aber mit Zucker, Baumwolle und Kautschuk gearbeitet.

Keine Sklavenschiffe gebaut, aber Kolonialwarenmärkte gefüllt.

Wir haben mitverdient – ohne je Verantwortung zu übernehmen.

Und heute?

Heute reden dieselben Stimmen von „Überfremdung“, „kultureller Invasion“ oder „Integrationsverweigerung“.

Dabei ist der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland bei etwa 30 % – ähnlich hoch wie der Anteil an Sklaven im antiken Rom.

Nur mit einem entscheidenden Unterschied:

Römische Sklaven durften nicht widersprechen.

Sie hatten keine Rechte. Keine Stimme. Keine Teilhabe.

Man konnte sie schlagen, verkaufen, töten – und niemand musste sich rechtfertigen.

Sie waren Werkzeuge mit Herzschlag.

Und vielleicht liegt genau darin das Problem, das viele mit heutigen Migranten haben:

Sie sind frei.

Sie dürfen leben, lieben, arbeiten, widersprechen.

Sie dürfen wählen. Klagen. Schreiben. Lachen.

Und sie tun das – ohne sich unterzuordnen.

Das, was man früher „Fremdheit“ nannte, ist heute Selbstbestimmung. Und das wird nicht als Fortschritt empfunden – sondern als Machtverlust.

Manche trauern nicht der Homogenität nach, sondern der Hierarchie.

Nicht dem „deutschen Abendland“, sondern der Zeit, in der sie allein das Sagen hatten.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

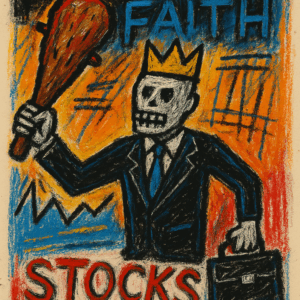

10. Das System will keine Verantwortung – es will Ruhe

Wer teilt, verliert Macht. Also teilt man lieber Schuld.

Die westliche Welt hat nie gelernt, Verantwortung zu übernehmen – nur, sie abzugeben.

An „andere Zeiten“. An „die da oben“. An „komplizierte Zusammenhänge“.

Und wenn das nicht reicht, dann eben an die Opfer.

Plötzlich ist nicht mehr der Kolonialismus das Problem, sondern Migration.

Nicht der Rassismus, sondern „kulturelle Unterschiede“.

Nicht die historische Schuld, sondern die „Undankbarkeit“ der Nachkommen.

Man hetzt gegen jene, deren Geschichte man ausgelöscht hat.

Man macht ihre Kinder zu Tätern, damit man die eigenen Urgroßväter in Ruhe lassen kann.

Und man nennt es „Verteidigung der Werte“.

Dabei geht es nie um Werte.

Es geht um Besitz.

Um Privilegien, die man nicht teilen will.

Um Wohlstand, den man auf Leichen gebaut hat – und nun gegen ihre Schatten verteidigt.

Denn wenn man einmal anerkennen müsste, woher dieser Reichtum wirklich kommt,

dann müsste man sich fragen, wer ihn heute weiterträgt.

Und wer dafür zahlen müsste.

Aber statt zu teilen, baut man Mauern.

Statt zu erinnern, löscht man aus.

Und statt Verantwortung zu übernehmen, ruft man:

„WIR werden hier ersetzt!“

Nein.

Was ersetzt wurde, ist das Gewissen.

Durch Angst, Gier – und sehr, sehr viel Ablenkung.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

11. Der Westen ist nicht verdient. Er ist unbezahlt.

Man hat ihn nicht erarbeitet. Man hat ihn geraubt, versklavt, versichert und verschwiegen.

All der Glanz, all der Wohlstand, all die „zivilisatorischen Errungenschaften“ – sie ruhen auf einem Fundament, das aus Knochen besteht.

Die Geschichte des Westens ist keine Erfolgsgeschichte.

Es ist eine Geschichte des Erfolgs auf Kosten anderer.

Die Lüge vom hart erarbeiteten Wohlstand bröckelt, wenn man fragt,

wer hier eigentlich gearbeitet hat.

Wer gepflanzt hat.

Wer gebaut hat.

Wer gestorben ist.

Jahrhunderte kolonialer Ausbeutung, Jahrhunderte systematischer Entmenschlichung –

und am Ende steht da ein Preis, der nie bezahlt wurde.

Nicht mit Geld. Nicht mit Gedenken. Nicht mit Gerechtigkeit.

Stattdessen:

– Historische Reinigung.

– Moralische Amnesie.

– Symbolische Lippenbekenntnisse.

Der Westen steht da wie ein Dieb, der sich ein Museum gebaut hat – mit den gestohlenen Kunstwerken der Welt –, und nun Eintritt verlangt, um seine Großartigkeit zu bestaunen.

Kein Land wird durch Gier zivilisiert.

Keine Kultur durch Unterwerfung erhoben.

Kein Reichtum durch Unrecht geheiligt.

Wer heute sein „Abendland“ verteidigt, verteidigt ein Erbe, das nie auf Freiheit beruhte,

sondern auf Zwang, Gewalt und einer exakt geführten Buchhaltung der Unmenschlichkeit.

Der Westen ist nicht verdient.

Er ist unbezahlt.

Und es wird Zeit, die Rechnung aufzuschlagen.